武漢解封一周年:一個城市的奧德賽

今天,是武漢解封一周年。

一年前那個夜晚,汽車爭相奔鳴駛出武漢的畫面還歷歷在目,將所有傷痛記憶妥帖放好后,我們終于可以說,這是一個回望的節點,也是一個迎接新篇章的起點。

漫長的抗疫之戰,世界的目光集中于中國,中國的焦點在武漢。

正如荷馬史詩《奧德賽》的主人公十年歷險漂流、與自然險象搏斗,過去一年多,武漢徑直走過風暴中心,用無數個日夜碎片譜寫出一部武漢奧德賽。

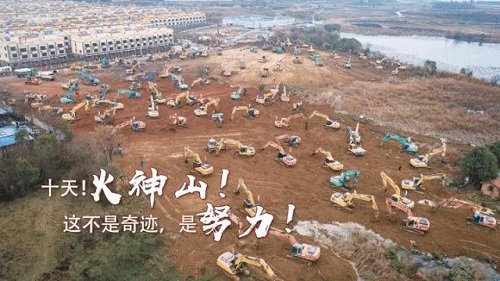

從10天建成火神山,到2020年經濟總量實現“V型反彈”,再到劍指雙循環格局下的“新沿海”,武漢浴火重生的敘事背后,暗藏數字時代的發展肌理。

全民“云監工”、各地奇招頻出的數字抗疫、“云政務”興起……十四億雙眼睛共同見證了數字的力量如何推動一個國家前進,稟賦各異的城市也經歷了一次技術共振。

這一戰也更新了我們對現代城市的想象:在新的歷史與技術條件下,一個城市該如何構建它的安全網?后疫情時代,城市發展的可能性又指向何方?

深入這場武漢奧德賽,更多細節正在展現。

暴風雨之前

九省通衢。

說起武漢,這是許多人的第一反應。

早在前高鐵和前航空時代,“兩山夾一平”的自然地理條件就使武漢承擔起溝通南北的重任,漢江與長江兩條黃金水道更是貫通了東西,文明的中心繞不開武漢。

現代交通體系建立后,武漢真正形成了“四通八達”的格局。

在全國“八縱八橫”的鐵路發展格局下,武漢正加快建設十二向“超米字形”鐵路網,在未來中國的鐵路交通動脈上,武漢是唯一擁有直達其余5個樞紐干線鐵路的核心樞紐,且具備港口功能,是連接全國經濟活動毛細血管當之無愧的“C位”。

得天獨厚的交通條件直接帶來兩大好處:

其一,吸引人才與勞動力。武漢是全國科教重鎮,截至2019年,全市在校大學生人數已破百萬,高校數量超過90所。在《財富》2021年發布的中國大陸城市科教綜合實力排行榜上,武漢排名第三,僅次于北京和上海。

其二,圈住發展要素。根據武漢2019統計年鑒,武漢市生產總值達16223.21億元,其中第二產業達5988.88億元,工業仍是這座城市的發展重點。宏觀來看,武漢三次產業呈“三二一”結構,第三產業比值已達60.7%,逼近強二線城市上限,這表明武漢已步入工業化后期。抓住需求高峰期,優化生產要素配置,小到自駕通達性,大到穩固投資,都是以區位優勢作為起點。

這些優勢構成了抗疫的第一道防線。醫護人才儲備、理論資源、設備制造能力以及物資可觸達性等保障,在戰疫初期為這座城市打下第一針強心劑。

盡管如此,處于從強二線向一線進發階段的武漢,仍存在許多上升空間。

首先是人才流失問題。僅從2014年的數據看,30萬大學畢業生里,有10萬人流出武漢,深圳、北京、廣州對武漢存在明顯的人才虹吸,“留不住人”已成為武漢多年隱痛。

再者是產業結構問題。盡管三產比重已完成調整,但9855.34億元的產值對標北上廣深等一線城市,還存在一定差距。金融、房地產等服務業仍主導第三產業發展,缺少具有牽引作用的獨角獸企業,規模以上高新技術企業R&D人員甚至出現負增長。

想要帶領中部突圍,武漢需要打造新的經濟增長極,實現產業形態從勞動密集、資本密集型向技術密集型的過渡。

疫情成為2020年最大的不確定性,卻也在某種程度上為武漢的發展指明了方向。

生死時速

3.39萬平方米建筑面積,1000張病床,10天建工完成,躺在家里看直播的觀眾或許很難想象,如此短暫的工期內,施工現場的畫面是如何同步上傳到網絡,相關網絡通訊設備又是如何火速完成安裝與調試的。

將時針撥回到2020年1月23日,湖北移動與湖北聯通緊急協調華為春節疫情保障項目組,用兩天時間開通了蔡甸火神山5G基站,高清直播才得以進行。醫院內,網絡承擔的更重要的作用,在于支撐移動查房、移動護理、遠程會診、視頻會議等基于網絡平臺的應用系統,它們直接關乎患者的生命問題。

2020年1月31日下午,華為網絡、視頻會議等設備緊急運輸進場,準備施工調測

這是一場與時間的賽跑,為了盡快實現“應收盡收”,火神山醫院內上演了一場教科書級的落地過程,最終將建設時間死死壓在了3天以內。

醫院之外,作為“第二戰場”的社區也經歷了一次數字化洗禮。

武漢東湖高新區面積是部分中心城區的5~6倍,疫情期間,工作部署層層轉達效率低下,成了社區的一大痛點。

社區決定擴容應急指揮系統,所有點位全部納入。

“項目組白天外出施工,晚上不僅要進行調試,討論系統后臺的配合,還要開會調度協調,保障施工人員在嚴格出行管控下的正常通行。” 東湖高新區大數據管理局工作人員陳子龍說道。

從34個點位到106個社區全部接入,武漢東湖高新區只用了7天。系統交付后,結合華為云解決方案,可以實現一體化指揮反饋。

在時間就是生命的賽道中將效率翻倍,這是信息時代留給我們的禮物。

所謂的“中國速度”,不過是“努力”換了個名字,武漢這次所綻放的效率之光,也是因為真正發揮了數字思維,讓技術深入到上游的決策過程,聯通項目的方方面面。尤其是在以往顯得臃腫、低效的程序中,數字化技術起到了潤滑劑與加速器的作用。在設備的永續性方面,數字化手段也延長了項目的“壽命”。

越過山丘

這是一份全新的“武漢經驗”。

數字化是這個時代的強音,但只有當一個城市的命運真正與之綁定的時候,我們才能深刻理解技術之于人類社會的意義。

疫情雖是一個特殊的時間節點,但其中的數字經驗為人力難以觸達的效率上限提供了最優解,這樣的實踐也具有常態化價值。

從頂層設計來說,數字賦能意味著橫向擴大政府的供給質量與管理容量,還能縱向精簡執行程序、提升管理效率。

火神山醫院用3天完成網絡系統建設,對決策和執行部門來說,既是效率的攀升,也是中間環節的減負。未來,政府的治理細度與反應靈活度會與數字手段產生更明顯的強關聯。

政府效能升級的首要收益者,是公民。一個城市的安全網不僅是經濟意義上的,還是文化的、社會的。災難來時,它關乎城市的抗風險能力;平常時日,它存在于每個市民心智里的認同感。

健康碼智能識別,在火神山醫院內享受到的遠程醫療資源,一個平臺就能辦齊的復產復工手續,政務服務實現“一網通辦”,1380項便民服務“掌上辦”,每一筆惠企利民資金的流向和使用情況……生活點滴細節里的便利,是普通人對“數字賦能”最直接的感知。

宏觀來看,數字與技術創新,是武漢優化產業結構、引領中部崛起的通關密碼。

長江中游城市群納入國家“十四五”規劃綱要后,武漢需要發揮更強勁的引擎作用。如今武漢城市圈已具備一定基礎,形成國際競爭力的接力棒,交到了盤活科創生態鏈、占領數字經濟高地的手中。

這一點,從武漢數字產業發展布局中可窺一二。

為建設“數字經濟一線城市”,武漢此前已相繼出臺《武漢市突破性發展數字經濟實施方案》《促進線上經濟發展實施方案》,瞄準數字經濟,大力發展新業態,打造數字經濟發展新高地。

目前武漢“光芯屏端網”產業加速邁向萬億級,國家新一代人工智能創新發展試驗區率先建設,長江鯤鵬生態創新中心正式啟動,全國數字經濟百強企業四成落戶武漢,集聚了斗魚、小藥藥等2000多家互聯網企業、10萬多名從業人員,武漢已經成為中國互聯網重要增長極。

越過山丘,武漢已經告別昨日陰霾,轉身迎來新的歷史機遇。

武漢2020年總GDP為15616.1萬億元,在Q1跌幅超40%的情況下,于第四季度實現12%的強力增長,反超南京,向兩萬億目標沖刺。

今年兩會,武漢市委提出雙循環格局下的“新沿海”構想。與“老沿海”不同,武漢以區位經濟優勢為基礎,以數字經濟為支點,向“雙循環的核心樞紐城市”邁進。

“新冠肺炎疫情將加速全球數字化進程,進而促進國際交流與合作。”巴黎和平論壇主席、世界貿易組織前總干事帕斯卡爾·拉米在2020全球數字貿易大會上表示。而在今年4月7日外交部例行記者會上,發言人趙立堅也宣布,將于4月12日16時45分,以“英雄的湖北:浴火重生 再創輝煌”為主題向全球推介湖北這座英雄城市。

我們有理由相信,走過磨難與挑戰,武漢將持續發揮產業優勢,強勁發展數字經濟,以全力以赴的拼搏、敢為人先的奮勇、出類拔萃的智慧和眾志成城的精神,“從九省通衢邁向九州通衢”。

一代代未曾知曉姓名的奮斗者與建設者,與涌現在千行百業的數字化轉型先驅者,是無數個他們,一起邁出了這一步。

4月21日,“懂行中國行2021·華為湖北數字峰會”將在武漢召開,就數字化議題邀請到了行業轉型參與者與權威專家進行數字化成功實踐分享,共同助力湖北各行各業加快自身數字化轉型,在技術與業務的共振、行業與行業的交響下推進區域高質量發展。